Le testimonianze di Apollonio Rodio, Seneca, Petronio, Apuleio sono soltanto il punto di partenza per una riflessione che inizia dai definiti traguardi omerici e approda agli indefiniti “smarrimenti” della letteratura contemporanea

[Ho il piacere di pubblicare su questo mio sito il pregevole saggio del mio ex alunno Filippo Brigliadori, presentato come elaborato sostitutivo della seconda prova scritta all’Esame di Stato 2020]

Il viaggio è uno dei paradigmi più ricorrenti, uno dei temi più fortunati di tutta la storia della letteratura, che ben si adatta a rappresentare, sotto forma di metafora, il percorso della vita, concepita come itinerario a tappe, in cui si incontrano in egual misura difficoltà e soddisfazioni. Esso conserva questo ruolo privilegiato sin dagli albori della civiltà occidentale, tanto che una delle sue prime testimonianze letterarie, come l’Odissea, trova proprio nel viaggio il motivo portante.

Ma forse proprio per questo, si tende spesso a dimenticare che le peregrinazioni di Odisseo sono mosse unicamente dalla necessità: il suo è un νόστος, un viaggio di ritorno in patria dalla guerra di Troia, e il raggiungimento di Itaca rimarrà sempre il proprio unico obiettivo. Dunque quella curiositas che sarà il motore dei viaggi di molti eroi successivi e che spesso porta ad individuare nello stesso Odisseo l’archetipo dell’uomo occidentale, nella sua πολυτροπία la brama di conoscere, un afflato di natura quasi esistenziale, è in realtà riscontrabile solo raramente nel poema. Un caso è il momento in cui, nel celebre passo di Polifemo, unico tra i compagni e pur consapevole del pericolo a cui sarebbero andati incontro, prende la decisione di nascondersi all’interno dell’antro del Ciclope per scoprire a chi esso appartenga.

Hom. Od. 9.224-229

ἔνθ᾽ ἐμὲ μὲν πρώτισθ᾽ ἕταροι λίσσοντ᾽ ἐπέεσσιν

τυρῶν αἰνυμένους ἰέναι πάλιν, αὐτὰρ ἔπειτα

καρπαλίμως ἐπὶ νῆα θοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνας

σηκῶν ἐξελάσαντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ:

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόμην, ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν,

ὄφρ᾽ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη.

Allora i compagni mi chiesero di prendere

anzitutto il formaggio e andar via, e poi,

cacciati sveltamente i capretti e gli agnelli dai recinti

sulla nave veloce, di navigare sull’acqua salata:

ma io non volli ascoltare – e sarebbe stato assai meglio –

per poterlo vedere, e vedere se mi avrebbe ospitato.

L’altro unico episodio in cui emerge il desiderio di sapere è tratto dal dodicesimo libro, quando Odisseo chiede ai propri compagni di legarlo con delle funi all’albero maestro della nave per poter ascoltare il canto delle Sirene senza correre alcun pericolo.

Hom. Od. 12.184-194

δεῦρ᾽ ἄγ᾽ ἰών, πολύαιν᾽ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,

νῆα κατάστησον, ἵνα νωιτέρην ὄπ ἀκούσῃς.

οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηὶ μελαίνῃ,

πρίν γ᾽ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ᾽ ἀκοῦσαι,

ἀλλ᾽ ὅ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.

ἴδμεν γάρ τοι πάνθ᾽ ὅσ᾽ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ

Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν,

ἴδμεν δ᾽, ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ.

ὣς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον: αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ

ἤθελ᾽ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ᾽ ἐκέλευον ἑταίρους

ὀφρύσι νευστάζων: οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.

“Vieni, celebre Odisseo, grande gloria degli Achei,

e ferma la nave, perché di noi due possa udire la voce.

Nessuno mai è passato di qui con la nera nave

senza ascoltare dalla nostra bocca il suono di miele,

ma egli va dopo averne goduto e sapendo più cose.

Perché conosciamo le pene che nella Troade vasta

soffrirono Argivi e Troiani per volontà degli dei;

conosciamo quello che accade sulla terra ferace”.

Così dissero, cantando con bella voce: e il mio cuore

voleva ascoltare e ordinai ai compagni di sciogliermi,

facendo segno cogli occhi: ma essi curvi remavano.

Le Sirene parlano al cuore degli uomini e li seducono affermando di poter esaudire i loro più intimi desideri: qui promettono a Odisseo la conoscenza. Ma a ben vedere, essa non va intesa in senso filosofico, ma ha un’accezione molto più immediata e, soprattutto, personale. Egli vuole ascoltare perché loro conoscono “ciò che avviene sulla terra ferace” (ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ) e di conseguenza ciò che sta accadendo a Itaca.

Per poter meglio comprendere il vero approccio di Odisseo al viaggio, possiamo fare riferimento al libro quindicesimo, dedicato all’incontro tra il protagonista e il porcaio Eumeo, che lo invita nella propria capanna a ristorarsi:

Hom. Od. 15.340-345

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς:

‘αἴθ᾽ οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο

ὡς ἐμοί, ὅττι μ᾽ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς.

πλαγκτοσύνης δ᾽ οὐκ ἔστι κακώτερον ἄλλο βροτοῖσιν:

ἀλλ᾽ ἕνεκ᾽ οὐλομένης γαστρὸς κακὰ κήδε᾽ ἔχουσιν

345ἀνέρες, ὅν τιν᾽ ἵκηται ἄλη καὶ πῆμα καὶ ἄλγος.

E gli rispose il divino Odisseo che molto sofferse:

“Eumeo, possa tu essere caro al padre Zeus come sei caro

a me: al vagabondaggio e ad un’atroce miseria mi togli.

Non v’è cosa peggiore della vita raminga per i mortali:

per il ventre funesto soffrono miserabili pene

gli uomini ai quali tocchi vagabondaggio, pena e dolore”.

Analizzando il passo da un punto di vista lessicale, si nota la presenza di alcuni termini ricorrenti in tutto il poema. Intanto l’epiteto πολύτλας (“che molto ha sofferto”) che appare riferito ad Odisseo sin dall’Iliade, quindi i sostantivi ἄλης e πλαγκτοσύνης, etimologicamente legati ai verbi ἀλάομαι e πλάζω, con lo stesso significato di “vagare”, “errare”, verbi presenti anche nel proemio

e in entrambi i casi impiegati per definire il viaggio di Odisseo, che si configura così come una circostanza passiva: l’eroe non ha preso di propria volontà la decisione di prolungare l’itinerario verso casa, ma vi è stato costretto dall’ira degli dei e particolarmente da quella di Poseidone, che l’ha voluto punire per la tracotanza dimostrata nei confronti del figlio Polifemo. Il viaggio che Odisseo, più che a compiere, si trova a subire rappresenta dunque un’esperienza sostanzialmente negativa, che porta come uniche conseguenze “pena” e “dolore” (πῆμα καὶ ἄλγος) e il cui prezzo da pagare è la perdita dell’identità: si definisce Nessuno per ingannare il Ciclope, mente in continuazione per celare chi è veramente, giunge a essere uno ξένος persino nella propria casa.

A sottolineare quest’ultimo elemento e ad adattare il personaggio di Ulisse alla nuova sensibilità novecentesca sarà Giovanni Pascoli, all’interno dei Poemi conviviali. Il poeta immagina che, ormai vecchio, Odisseo ripercorra il proprio viaggio per cercare di coglierne il senso profondo, ma si accorge che in realtà Polifemo è solo un vulcano, che al posto delle Sirene c’è solo un gruppo di scogli. Ulisse assurge così a emblema dell’uomo moderno, davanti al quale gli ideali in cui aveva sempre ciecamente creduto crollano inesorabilmente e che si trova ora privo di ogni possibile punto di riferimento.

Profondamente diversa è invece l’immagine che di Ulisse restituisce il crepuscolare Guido Gozzano, mettendo in atto all’interno de “L’ipotesi”, da cui è tratto il seguente breve estratto, un completo ribaltamento parodico:

Gozzano, L’ipotesi, vv. 52-59

Il Re di Tempeste era un tale

che diede col vivere scempio

un bel deplorevole esempio

d’infedeltà maritale,

che visse a bordo d’un yacht

toccando tra liete brigate

le spiaggie più frequentate

dalle famose cocottes…

Gozzano immagina di aver sposato la signorina Felicita, protagonista dell’omonimo celebre componimento, e di narrarle le gesta di Ulisse nel modo più semplice e immediato possibile, trasformando così il lungo e periglioso viaggio dell’Odissea in una vacanza all’insegna del lusso e del piacere, trascorsa tra “yacht” e “cocottes”.

Cambiando decisamente periodo, ma lasciando intatta la vis satirica e il gusto per l’ironia, è d’obbligo citare il Satyricon di Petronio e le incredibili vicissitudini che devono affrontare i protagonisti del romanzo. In questo senso risulta di particolare interesse un episodio collocato verso la fine del romanzo, o perlomeno della parte del romanzo a noi pervenuta. Encolpio, Eumolpo e Gitone si sono imbarcati di nascosto su una nave che scoprono appartenere al terribile Lica di Taranto, che viene definito come “Cyclops et archipirata” (101.5) ed Eumolpo incoraggia gli amici dicendo di fingere di essere nell’antro di Polifemo (“fingite nos antrum Cyclopis intrasse”,101.7). Questi riferimenti ci permettono di capire che Petronio vuole offrire ai propri lettori un’elegante e raffinata parodia del modello odissiaco. Le due vicende presentano infatti soluzioni narrative analoghe, ad esempio Eumolpo e Odisseo conducono inconsapevolmente i compagni in una trappola, i due antagonisti si manifestano solo in un secondo momento, atterrendo gli eroi, la nave è descritta nello stesso modo con cui Omero descrive l’antro del Ciclope: enorme, con un solo ingresso, da cui è impossibile fuggire senza essere notati. Per di più una delle soluzioni suggerite da Eumolpo per uscire da questa terribile situazione ricorda da vicino l’espediente usato da Odisseo (“ego vos in duas iam pelles coniciam vinctosque loris inter vestimenta habebo”, 102.8). Inoltre, a ragion veduta, possiamo affermare che la funzione di questo episodio sia quella di introdurre una sezione del romanzo che ricalca in maniera evidente le avventure omeriche: prelude infatti a un viaggio per mare e a un naufragio che farà approdare i personaggi in terre lontane e sconosciute.

Il tema del viaggio è al centro anche dell’altro grande romanzo della letteratura latina, la Metamorfosi di Apuleio.

In questo caso l’intera vicenda è innescata dalla curiositas del protagonista: Lucio, giunto in Tracia, luogo ancestrale e fulcro delle arti magiche nella cultura antica, da cui egli è irresistibilmente affascinato, sperimenta l’unguento della maga Panfila e viene tramutato in asino. A questo punto, inizia una serie di complesse avventure e peripezie, che hanno come obiettivo il raggiungimento del perdono finale. Si comprende così che il viaggio, per Apuleio, non ha una valenza puramente geografica o formativa, ma è anzi principalmente allegorico. Al termine del romanzo infatti Lucio viene iniziato al culto isiaco, di cui diventa addirittura gran sacerdote a Roma. È anzi grazie alla sua conversione all’Isismo che può finalmente ritornare a essere uomo, come se tutte le disavventure capitate avessero come unico fine quello di permettere il raggiungimento e la rivelazione della Verità, qui rappresentata dai culti misterici, che proprio a partire dal II secolo conoscono una rapida diffusione in tutti i territori dell’Impero.

Completamente diversa e sostanzialmente negativa è invece la concezione senecana del viaggio, che viene visto e interpretato in termini filosofici. È significativo in questo senso un passo delle Epistulae morales in cui Lucilio lamenta di non essere riuscito a vincere la propria inquietudine interiore, nemmeno intraprendendo un lungo viaggio: sperava infatti che conoscendo nuovi luoghi e nuove persone il proprio animo si sarebbe alleggerito.

Sen. Ep. Luc. XXVIII

Hoc tibi soli putas accidisse et admiraris quasi rem novam quod peregrinatione tam longā et tot locorum varietatibus non discussisti tristitiam gravitatemque mentis? Animum debes mutare, non caelum. […] Quid terrarum iuvare novitas potest? quid cognitio urbium aut locorum? in irritum cedit ista iactatio. Quaeris quare te fuga ista non adiuvet? tecum fugis. Onus animi deponendum est: non ante tibi ullus placebit locus.

Credi che questo sia capitato a te solo e consideri con meraviglia, come situazione strana, il fatto che con un viaggio così lungo e con tante varietà di luoghi non hai scosso via la tristezza e la pesantezza della mente? Devi cambiare animo, non clima. […] Che può giovare la novità dei luoghi? Che la conoscenza di città o di luoghi? Codesta agitazione finisce nell’inutilità. Ti chiedi perché codesta fuga non ti giovi? Tu fuggi con te stesso. È da deporre il carico dell’animo: prima nessun luogo ti piacerà.

“Animum debes mutare, non caelum” è la sententia che riassume l’intera lettera: la sofferenza non risiede nel luogo, ma all’interno dell’anima.

Una massima che Seneca sembra riprendere dall’Epistola 1.11 di Orazio, che già aveva affrontato un tema simile. Il poeta di Sulmona esalta infatti l’importanza di un angulus, di un luogo in cui poter riflettere e trovare finalmente la tranquillità, in cui vincere quella inertia che sembra irrimediabilmente perseguitare l’uomo.

Hor. Epist. 1.11 25-27

[…] nam si ratio et prudentia curas,

non locus effusi late maris arbiter aufert;

caelum non animum mutant qui trans mare currunt.

Infatti se ragione e saggezza tolgono le ansie,

non (le toglie) un luogo che domina il mare che si estende ampiamente;

clima, non stato d’animo cambiano quelli che corrono oltre il mare.

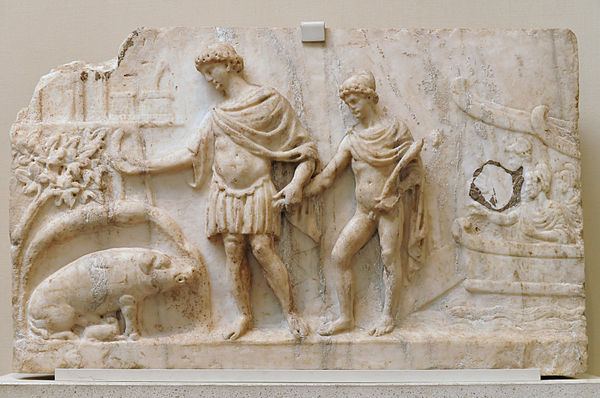

Altra fondamentale opera classica che trova nel viaggio il principale motore della vicenda è rappresentata dalle Argonautiche, incentrate sul viaggio di andata e ritorno di Giasone dalla Colchide, alla ricerca del mitico vello d’oro. Se Apollonio Rodio è sicuramente debitore di Omero per l’impostazione generale del poema e per gli espedienti narrativi impiegati, risulta allo stesso modo evidente l’influsso della nuova cultura ellenistica: nel gusto per la digressione, nella maggiore concisione descrittiva, ma soprattutto nella caratterizzazione dell’eroe. A differenza di quanto avviene nell’Odissea, di Giasone vengono messe in luce la sconcertante antieroicità, la sua continua inadeguatezza, la completa mancanza di iniziativa. Apollonio, grazie al suo interesse alle dinamiche private e alla prevalenza della dimensione umana su quella divina, riesce appieno nel suo obiettivo di rinnovamento del poema epico, traghettandolo così verso la modernità e vero il mondo latino.

E proprio l’impresa degli Argonauti costituisce uno dei più importanti sostrati culturali del Paradiso dantesco, non tanto per la quantità di riferimenti presenti nella cantica, quanto per la capitale importanza dei momenti in cui il mito di Giasone viene richiamato. Il primo caso è tratto dall’incipit del II canto, che può essere considerato vero e proprio secondo proemio al Paradiso:

Par. II, vv. 1-18

O voi che siete in piccioletta barca, Voialtri pochi che drizzaste il collo

desiderosi d’ascoltar, seguiti per tempo al pan de li angeli, del quale

dietro al mio legno che cantando varca, vivesi qui ma non sen vien satollo

tornate a riveder li vostri liti: metter potete ben per l’alto sale

non vi mettete in pelago, ché forse, vostro navigio, servando mio solco

perdendo me, rimarreste smarriti. dinanzi a l’acqua che ritorna equale.

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse; Que’ glorïosi che passaro al Colco

Minerva spira, e conducemi Appollo, non s’ammiraron come voi farete,

e nove Muse mi dimostran l’Orse. quando Iasón vider fatto bifolco.

Dante paragone dunque lo stupore dei propri lettori davanti alla nuova materia di cui si accinge a cantare a quello che i compagni di Giasone provarono quando, giunti in Colchide, lo videro “fatto bifolco”, diventato cioè un contadino, riferendosi a una delle prove che l’eroe dovette passare per impossessarsi del vello d’oro e che consistette nell’arare un campo mai arato prima servendosi di tori dagli zoccoli di bronzo. Non è un caso poi che ritorni ancora una volta la metafora del mare e della nave per descrivere il viaggio di Dante, che qui è messo in evidente relazione con quello degli Argonauti: entrambi attraversarono paesi ignoti per raggiungere un determinato obiettivo, il vello in un caso, la visio Dei nell’altro.

Il tema argonautico ritorna poi nel momento culminante dell’intero poema: il canto XXXIII.

Par. XXXIII, vv.94-96

Un punto solo m’è maggior letargo

che venticinque secoli a la ’mpresa

che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo.

Dante si trova dinanzi al problema di dare ai propri lettori un’idea della sensazione da lui provata trovandosi dinanzi a Dio: un’emozione ineffabile a tal punto che i venticinque secoli che secondo la storiografia medievale erano passati dall’impresa di Giasone risultano essere più chiari di un unico istante (“un sol punto m’è maggior letargo”). Per fare questo, crea una delle immagini più evocative e dense di significato e di bellezza poetica di tutta la Commedia: immagina lo stupore del dio Nettuno, che nella mitologia classica è sempre associato all’ira e allo sdegno, quando dalle profondità del mare ammira il riflesso della nave Argo, la più grande mai costruita dall’uomo; esprimendo al contempo la meraviglia di Dante davanti all’imago Dei e quella di Dio davanti alla straordinaria impesa che Dante stesso ha appena portato a termine.

Bibliografia

Valentina Lisi, Il paradigma del viaggio in Luciano di Samosata, 2014

Pietro Giannini, Il viaggio dell’avventura: Odisseo, all’interno di Terra Marique: ricerche sul tema del viaggio nella letteratura classica, 2014

Paolo Fedeli, Petronio: il viaggio, il labirinto, all’interno di Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici, 2000

Vittoria Orilia, Giasone e il mito degli Argonauti nella Commedia, 2017

Filippo Brigliadori

Commenti recenti